武蔵小杉の台風による浸水と停電被害による議論が続いています。

浸水被害が起こったタワーマンション2棟は、他の9棟のタワマンと比べて災害対策に違いがあったのか。

浸水の意外なルートと、浸水を防ぐ今後の対策についての、専門家他の意見をまとめます。

スポンサーリンク

武蔵小杉のタワーマンション11棟の2棟が浸水

武蔵小杉にあるタワーマンションは11棟、今回の台風被害で、浸水と、それによる停電被害を被ったのは2棟でした。

11棟のうちの2棟だけがなぜ浸水となったのか、これについては、今でも管理会社の方は停電他の被害の対応中なので、今のところコメントなどは発表されていないようです。

他にも、浸水とその原因、対策については、専門家たちが様々な視点から推測や意見を述べています。どのようなものがあるのかをまとめてみます。

武蔵小杉タワマンの浸水の原因は

タワーマンションで停電を招いた浸水の原因については、各氏がさまざまな推測を述べています。

ビジネスジャーナルでは、被害のあった2棟と他の9棟とでは、マンションの条件について

たとえば、土地の高低が目に見えて違うということはないように思えた

とする、住宅評論家の榊淳司さんの解説を掲載しています 。

関連記事:

内水氾濫と都市型水害とは?武蔵小杉川崎市でマンション浸水の原因

さらに最新の調査では、元々の武蔵小杉の地形について指摘されています。

被害になった一つのタワマンの方は、以前の旧河道に建設されていることが分かったのです。

「パークシティ武蔵小杉の防災意識は高かった」

現代ビジネスでは ノンフィクション作家の山岡 淳一郎さんが、47階建てのマンション、パークシティステーションフォレスト武蔵小杉について、

このマンションの記録を見た限りでは、防災に特段の手抜かりがあったとは想像しにくい。

と述べています。

つまり、マンションそれ自体の対策に原因があるのではないということです。

その理由として

・区分所有者で構成する管理組合には「防災・防犯委員会」が設けられ、独自の防災マニュアルがある

・災害時の備品は、住居階に水と簡易トイレ、5階ごとの倉庫に備蓄品を保管、自家発電設備が完備。

・防災センターには24時間・365日、警備会社の警備員がつめる。

ということを確認の上で、「平均的なマンションより防災意識はむしろ高かったのではないか」と結論づけています。

武蔵小杉の被害タワマンの浸水ルート

それならばなぜ、このマンションに浸水が起こったのか。そもそも、雨水はどこから入ったのでしょうか。

タワマンの地下の駐車場へ雨水が流入

住宅評論家の榊淳司さんは

「被害の大きかった2棟では、台風の当時、駐車場への雨水の流入の阻止が十分にできていなかったのではないか」

として、それが2棟の電気設備の浸水を招いたとしています。

つまり、雨水はマンションの、入り口のエントランスから水が入ったわけではなくて、地下の駐車場へ水が流れ込んで、そこから建物の地下の電気室に水が入ったというルートになります。

地下室の通風孔からも浸水

写真はイメージです

もう一つ、浸水の起こる個所として、マンション防災に詳しい神戸大大学院工学研究科研究員の大西一嘉氏は、意外な水の侵入口を挙げています。それが、電気室の通風孔です。

電気機器などを置く地下室では、換気のため通風口の設置が義務付けられており、そこから浸水する危険があるというのです。

地下室の通風口なので、地表面から高くないところにあるため、そこから水が入ってくる可能性があり、しかも図面においても、把握がしにくいとのことなのです。

タワーマンション浸水の対策

それぞれの対策してはどのようなことが考えられるのかというと、つかめたのは下のようなことです。

・シャッターと土嚢

・電気室周辺など要所に止水版を設ける

・電気室を上階に移す

・通風孔は設計段階での見直しが必要

タワマンの入り口にシャッターと土嚢

地下駐車場への浸水は、地下駐車場の入り口のシャッターを閉めて、出入り口土嚢を積むだけで浸水は防げたのではないか、と榊さんは提示しています。

地下の電気室周辺に止水板

浸水の報道直後のテレビ番組では、専門家は、入り口と、さらに配電盤のある部屋の周辺に、止水板というのを設けたらどうか、という提案をしていました。

地上部分が冠水した場合に当然、水が流れてくる。入口には止水板というのを設置する必要がある。そういうものをより早く設置する。それから地下の電気室もフロアよりも一段高くなっているが、そこにも止水版を設置することを考える必要がある。--市民防災研究所理事の坂口隆夫さん

電気室を囲うというほどではなくて、水の流れを変えてその後、一か所でせき止めるような方法になろうかと思います。

通風孔については、対策に乗り出すには、本格的に設計を見直す必要が出てくると、大西教授が説明をしています。

要するに、電気室への浸水が防げれば、今回のような停電に至ることはないということです。

「シャッターを閉めなかった」?

しかし、入り口のシャッターというのは、設備にお金をかけるタワーマンションなら、被害を受けたマンションにも設けてあると思うのですが、それならばなぜ他の9棟は大丈夫で、2棟だけが浸水をしてしまったのでしょうか。

それについては榊さんは 「被害のなかった9棟では、シャッターや土嚢などの対策が施されていたのではないかと推測しています」との仮定を述べて、浸水した2棟に関しては

仕事から帰ってくる人もいて、シャッターを閉めっぱなしにすることはできなかったのかもしれません。また、マンホールが跳ね上がるほどの急激な降水量の増加を考えれば、水嵩が増えるのはあっという間だったとも思われます。気が付いた時には手遅れという可能性もあります。

との憶測を述べています。

多摩川の状況から素早く対応

逆に言うと、多摩川周辺の避難勧告などから、まだ道路に冠水が始まる前に対応していれば防げた、ということが、9棟と2棟を分けた条件ではないかという推測です。

実際に、被害を受けた以外のマンションの住民のネット上の発言には

今回の台風 停電でこのマンションにして良かったと心から思いました。一時的な停電中も予備電源でエレベーター1/3は作動しましたし、一階のトイレは多少行列でしたが使用できました。道路が冠水した時の遮蔽板で塞ぐ対応も迅速だったと思います。

と述べている方がおり、マンション名は挙げませんが、「道路が冠水した時の遮蔽板で塞ぐ対応」がなされたマンションがあったのは間違いないようです。

そうなると、単にマンションの設備の他さらに対応と管理が十分であることが必要になるのかもしれません。

電気室を上階へ移動

また、電気室については、シャッター等で水を防ぐという方法ではなくて、電気系統などの設備を地下ではなく、地上に移すという抜本的な対策を示す意見もありました。

ただしこれに関しては、移設の費用以前に居住スペースが減るなどの費用がかかると思いますので、 むしろ被害を受けなかったマンションについて、実際にシャッターと土嚢だけで深水が防げたのかどうか、被害を避けられた実例としての検証や比較もなされるべきだと思います。

今回被害に遭わなかったマンションも次回のことはわかりませんし、また、同じ武蔵小杉地区のタワーマンションとして、どこか一つに不評が生じれば、他も一律になってしまいます。

タワーマンションだけには限りません。災害は起こったところから学んで、その都度対策を積み重ねることが、ずっと続いてきていおり、地域で協力するべき課題です。

これからさらに詳しい検証が行われてくことと思います。被害に遭われた方々は、どうぞ気を落とされずにいただきたいと思います。

武蔵小杉の人気のマンション価格をチェック!

▼匿名でマンション購入の相談▼

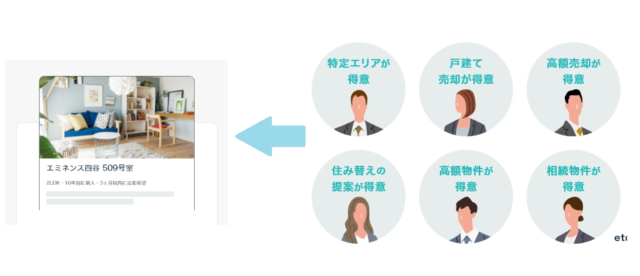

マンションの購入は、数が多くて物件の選択に時間がかかる上に、高額の買い物なので誰かに相談しながら進めたいところです。

そんなときには、マンションの購入の相談を匿名で利用できる不動産情報サイト、テラスオファーがおすすめです。

テラスオファーの良いところは何といっても匿名でやりとりができるところ。

個人情報を開示することなく希望する物件の条件や相談内容を無料で登録。

すると、複数の不動産エージェントから希望条件に合ったマンション情報と提案プランが届きます。

提案内容やエージェントのプロフィールや実績を確認の上で、相談したいエージェントを選んだ時点で初めて情報を開示。

そこから具体的にマンションの購入や売却を進めるという流れです。

- 完全匿名登録

- 営業メール・電話は一切なし

- 物件説明や入力は一度でOK

- 高く売れる理由がわかる

- 売却のプロに状況の相談ができる

営業電話やメールが一切なく、やりとりはチャット形式ででOK。

テラスオファーは、不動産の売買に注力できるユーザ本位のサービスです。

希望条件の登録や利用は完全無料、早ければ10分でマンション情報が届きます。

▼まずは無料の匿名相談を▼

※テラスオファーの口コミを先に読むには

テラスオファーTerass Offerの口コミ・評判