相続登記は司法書士への依頼が必要なので費用がかかります。

司法書士を頼まず自分でする方法や、格安のオンラインサービスを依頼することもできます。

相続登記が義務化となり、これまでのように登記をしないでおくことはできなくなりましたので、期限内に自分で行うのがおすすめです。

この記事では、相続登記を自分で行う場合の必要書類と手順を詳しくお知らせします。

相続の準備をしようと思ってもわからない、相続人同士の話し合いや相続税の手続き、何より大切な資産を守るにはどうするかを相談できます。

相談内容によって必要な手続きに提携する司法書士や税理士、弁護士を入れて問題を解決していきます。

※相談は何度でも無料。まずは相談してみよう!

相続登記を自分でするのは可能

夫の実家は母が生前中に2軒あった自宅の一つを売却することとなり、夫が亡父の相続登記を自分で登記、完了しました。

市役所や法務局に何度か通ったり、足りない書類を後から揃えたりなど、それなりの手間はかかりましたが専門家を依頼せずに行うことは可能です。

現在は司法書士に依頼しても、格安の3万円台でやってくれるところもあります。

なので、現在は必ずしも自分でするのがおすすめではありません。

法務局に行く手間や交通費などを考えると、依頼した方が早いと言えます。

相続登記に必要な書類

表題登記の際もそうでしたが、登記の際は、まず書類を集めることから始まります。

相続登記に必要な書類は以下の通りです。

・相続人(亡くなった人)の戸籍謄本

・相続人の住民票の除票または、戸籍の附票の除票

・被相続人(財産をもらい受ける人)全員の戸籍謄本

・相続関係説明図

・遺産分割協議書(被相続人全員の印鑑証明書付)

・同じく被相続人の住民票

・相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの)

・相続する物件の登記事項証明書(登記簿謄本)

以下に一つずつ説明していきます。

関連記事:

イーライフ相続登記の口コミと評判 相続登記を自分で格安3万円台から

相続人の戸籍謄本と住民票の除票

まず必要になるものは、相続人の戸籍謄本と住民票の除票(または戸籍の附票の除票)です。

いずれの書類も、亡くなった人の本籍地の市区町村市役所の窓口で取得できます。

この場合に大切なことは、被相続人の8歳頃から死亡した記載のある謄本の、その間のすべての謄本を取らなくてはならないということです。

被相続人に、現在判明している以外の相続人以外の子どもがいないかどうかを確認するためです。

被相続人が他市町村に転居をしている場合は、それを含めて請求をしなければなりません。

たとえば、亡くなったのとは別の市町村に住んでいたことがあるという場合は、そこの市町村に請求をする必要があります。

何度も転居している人は、その回数分必要ということになりますね。

実際そこまで足を運ぶ他、郵送でも請求ができますので該当する窓口に問い合わせてみてください。

住民票の除票は被相続人が亡くなった時に住んでいた市町村の窓口で取れます。

法定相続人全員の戸籍謄本

相続人全員の戸籍謄本は、こちらも市町村の窓口で採れます。

自分の家族以外の物は、各相続人に連絡をしてそれぞれに取ってもらうことになるでしょう。

窓口に行って請求することが難しい場合は、委任状を送ってもらって取得することができます。

その際の取得の理由が「相続」であることを明記します。

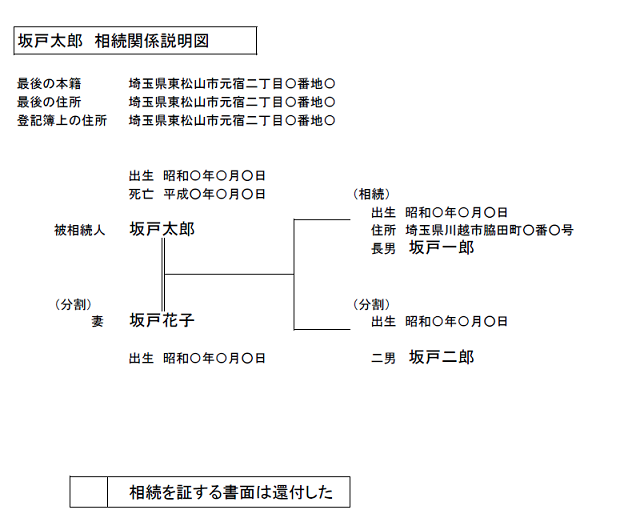

相続関係説明図

相続関係説明図は自分で記しますが、書き方は以下のようになります。

-------

----------

登記の調査が終了した後に、戸籍謄本や除籍謄本等の原本を返してもらいたいという場合に必要となるものです。

上のような図を添付すれば、謄本類が返してもらえるというものです。

*上のテンプレートは、相続関係説明図の書き方 でDLできます。

遺産分割協議書の作成

法定相続人同士で話し合って、遺産の分け方を記した文書である「遺産分割協議書」を作成します。

難しい場合は司法書士に作成してもらうこともできますが、自分でもできます。

ただし、不動産の所在地その他を登記簿にあるような記載の仕方できちんと記さねばなりません。

遺産分割協議書見本

遺産分割協議書は、以下に見本を記します。

各相続人の自筆の署名、実印の押印が必要です。

以下がその見本です。

遺産分割協議書

被相続人

相続 隆(平成○年○月○日 死亡)最後の住所 東京都中央区3丁目4-7

最後の本籍 東京都中央区3丁目4-7

登記簿上の住所 東京都中央区3丁目4-7上記被相続人の遺産について、次のとおり遺産分割協議を行った。

平成○年○月○日、東京都中央区3丁目4-7 相続 隆の死亡により開始した相続の共同相続人である相続 一郎、 相続 花子 2名は、その相続財産について、次の通り分割を協議し、決定した。

1. 相続人 相続 一郎は、次の不動産を取得する

土地

所 在 東京都中央区3丁目

地 番 4番7号

地 目 宅地

地 積 140.29㎡建物

所 在 東京都中央区3丁目4番7号

家屋番号 4番7号

種 類 居宅

構 造 鉄骨造ストレート葦

床面積 1階 50.68㎡ 2階 42.21㎡2.相続人 相続 花子は下記の財産を取得する

東京銀行東京支店の被相続人名義の預金

普通預金 口座番号01234567 のすべて上記協議の成立を証するため、署名押印したこの協議書を2通作成し、各自1通保有する。

平成○○年○月○日

住所 東京都中央区日本橋1丁目1番1号

相続人 相続 一郎 (実印)住所 東京都中央区日本橋5丁目5番2号

相続人 相続 花子 (実印)

*このひな形は https://chester-souzoku.com/heritage-division-consultation-document-345 からDLしました。

被相続人の住民票

各相続人の住民票は、それぞれに連絡をして取ってもらうことになるでしょう。

または、委任状があれば代理人でも取ることができます。その際は印鑑と自筆の署名が必要です。

相手の委任状、すなわち同意がなければ、他の人が取得をすることは親兄弟であってもできません。

それについてはこのあと記します。

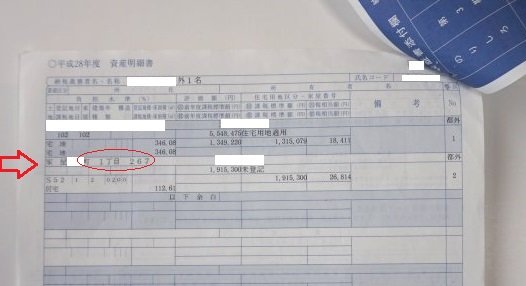

相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの)

固定資産評価証明書というのは、市役所から送られて来る、納付のための用紙についている次のようなものです。

この中の、赤丸の「家屋」と書いてある「xx町1丁目 267」の 「267」というのが、家屋番号です。

これは、登記申請書に書く部分ですので控えておいてください。

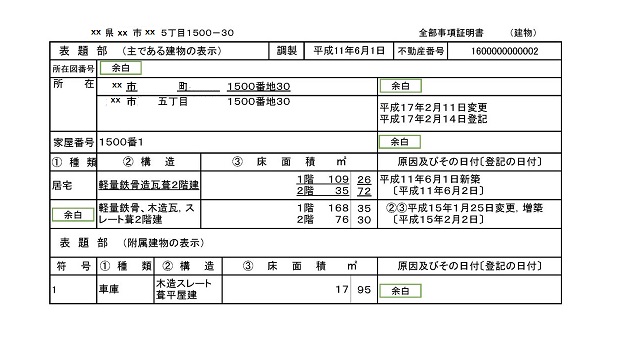

相続する物件の登記事項証明書(登記簿謄本)

相続する物件の登記簿謄本を取ります。

土地と建物のそれぞれについて必要です。

わからない場合は、法務局で住所から地番を検索することができます。

土地であれば「地番」、建物なら、先ほど上に確認した、家屋番号で請求します。

以下の見本は建物の登記事項証明書です。

登記事項証明書の申請と取得

登記事項証明書は、直接法務局にいって申請をするほか、オンラインで請求、郵送その他の方法で受け取ることができます。

詳しくは、法務局のページでご覧ください。

オンラインによる登記事項証明書等の交付請求(不動産登記関係)について

相続登記は法務局に申請が必要

ここまでの書類が揃えば、登記申請書を作成し、あとは法務局に申請を行うだけです。

登記申請には、不動産の固定資産評価額の0.4%の登録免許税の納付が必要です。収入印紙で納めることになります。

登記申請書の作成

申請書はA4の用紙に、手書き、またはパソコン等で作成します。所定の用紙などはないようです。

登記申請書の見本・ひな形

| 登記申請書

登記の目的 所有権移転 添付書類 不動産の表示 |

*法務局にサンプルがあります。サンプルページ

登記申請書提出時の注意

また提出する書類は、法務局のルールに従って、次のように作成の上提出します。

1.申請書はA4の用紙に記載し、他の添付書類と共に左綴じ(ホチキス留め)にする。

2.文字は、直接パソコンを使用して入力するか、黒色ボールペン等(摩擦等により消える又は見えなくなるものは不可)ではっきりと書く。鉛筆は使用不可。

3.申請書が複数枚にわたる場合は、各用紙の綴り目に必ず契印をする。

4.登録免許税は、収入印紙(割印や消印はしない)を貼り付けた用紙を申請書と一括してホチキス留めし、綴り目に必ず契印する。

法務局への提出書類にはこれら書類の扱いに決まりがあるので、窓口で教えてもらうといいと思います。

書類が揃ったら法務局の相談日で教えてもらう

法務局では登記の相談日というのを設けており、一般の人にも詳しく教えてもらえます。

私が表題登記をしたときには、居住している市と提出先の市の二箇所の法務局で、2回教えてもらい、3回目はチェックをしてもらって、やっと完成しましたので、ここに記しているものをまず用意して、一度はチェックに行かれるのがよろしいかと思います。

もちろん、うまくいけば、そのまま提出及び申請もできるでしょう。

相続登記の注意点

相続登記の注意点としては、全員の相続人が判明していること、そして、それらの相続人の同意がなければ、相続登記はできないということです。

つまり、自分で相続登記をしたいという場合は、他の相続人の同意が取れていることが前提です。

なぜ一人で相続登記ができないか

他の相続人の同意が取れない際に、自分での相続登記ができない理由は、自分以外の人の住民票が取れないということです。

「相続に必要だ」という理由であっても、代わりに来る代理人が、親や兄弟であっても、取れないことになっています。

司法書士なら取れる

では、その場合は絶対に相続登記ができないかというと、司法書士に依頼すればできます。

司法書士や弁護士は「職権」で、必要なものは取得ができることになっています。

しかし基本的に依頼された案件に関わるものではなければ、個人的な依頼等でで引き受けられるというものではありません。

例えば住民票だけとってきてもらうなどということはできないことになっています。

そして、また単独申請にはトラブルも予想されるため、引き受けない司法書士が大半です。

私の場合は、数か所の事務所に問い合わせて、運よくやっていただけるところを見つけられたため、連絡の取れない弟をのぞいて、単独での申請により相続登記を終了することができました。

単独申請でできるのは法定相続分のみ

単独で申請する場合にできるのは、法定相続分の登記のみです。

すなわち、父親が亡くなって相続人が兄弟2名でしたら、それぞれの相続分は2分の1ずつ、相続人が3名なら3分の1ずつ、そのように法律で定められた分でしか相続登記できません。

たとえば、単独申請で土地家屋のすべてを自分の名義で登記したいとしても、自分でも司法書士に依頼してもそれはできません。

相続登記は問題のないうちに

自分の場合は、何とか法定相続分の相続登記を単独で行い、そして持分売却で自分の名義分の土地家屋を売ることに成功しましたが、そこまでの方法を見つけるまでに何年もかかりましたので、他の相続人の同意が取れるうちに相続登記を早めに行うことをおすすめします。

先延ばしにしておくと、その間に相続人同士の意見が合わなくなり、登記ができなくなる事態にならないとも言えません。

相続登記の義務化

なお、最初に記した通り、相続登記は2024年から義務化が決まりましたので、しないで済ませるという選択肢はなくなりました。

また、他の相続人と絶縁や、音信不通となる恐れがある場合には、被相続人に前もって遺言書を残しておいてもらうことをおすすめします。

相続登記のまとめ

慣れている人であれば、これらの書類の作成などはそう大変ではないのですが、とはいえ書類の数も多いので決して楽なものではありません。

おすすめは、オンライン入力サポート込みの相続登記のサービス、イーライフ相続登記です。

情報を入力するだけで完結、格安で簡単なのでおすすめです。

※詳しくは下の記事に

相続登記を自分で格安3万円台から イーライフ相続登記の口コミと評判